In Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen wird die Software schon eingesetzt – nachdem man die Gesetzeslage entsprechend angepasst hatte. Nun rückt auch Mitteldeutschland in den Fokus: Gotham aus dem Hause Palantir steht vor einem möglichen Rollout in Sachsen. Innenminister Armin Schuster plädiert für eine bundesweite Einführung für eine bessere Überwachung von Kriminellen. Doch der Widerstand gegen das US-Tool wächst – insbesondere wegen Datenschutzbedenken und möglicher Grundrechtsverletzungen.

Überwachung: Mit KI gegen Kriminalität – das soll es bringen

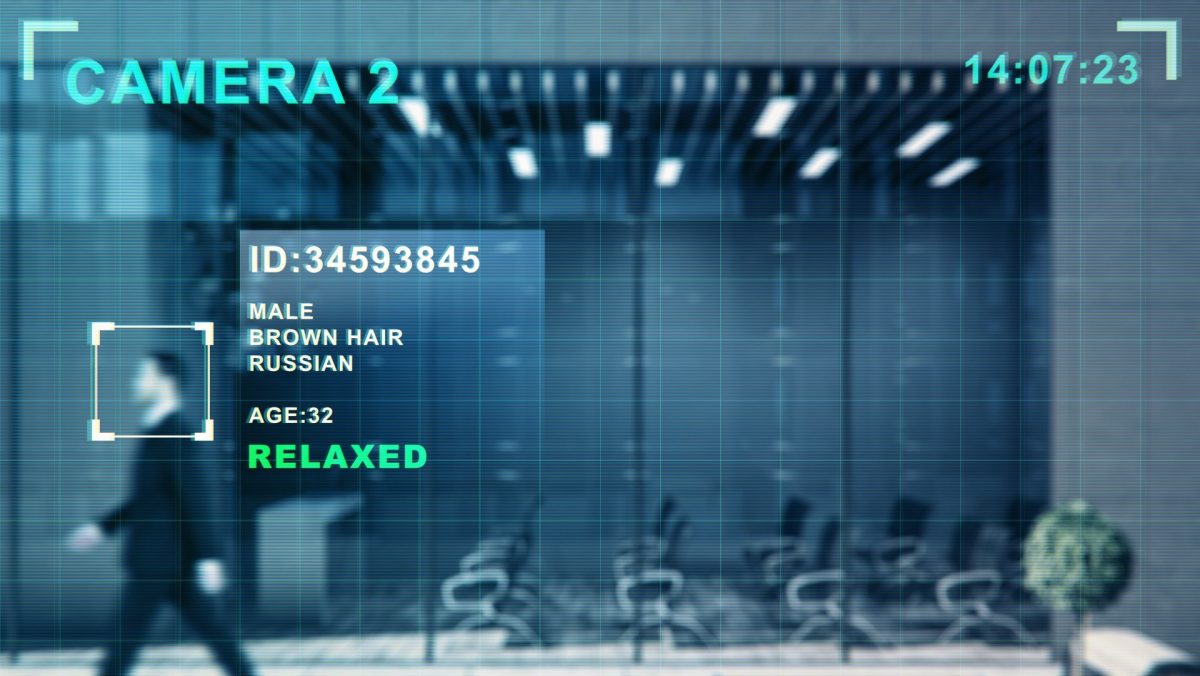

Die Software soll Polizei-Behörden bei der Überwachung helfen, große Datenmengen besser zu durchforsten und schneller auf Bedrohungen zu reagieren, wie der MDR berichtet. Erlaubt ist sie aktuell nur in den Ländern, die ein verfassungskonformes Gesetz erlassen haben. Derzeit verboten ist der Echtbetrieb dort, wo eine solche Norm fehlt oder politisch strittig ist.

Ein Beispiel dafür ist Baden-Württemberg. Dort darf Gotham seit kurzem, aber nur unter bestimmten Auflagen verwenden werden. So bleibt der Einsatz künstlicher Intelligenz ausgeschlossen, weil man die Software dort aus den genannten rechtlichen Gründen noch nicht anwenden darf, wie der SWR erklärt.

Einen gemeinsamen Datenraum für alle Polizeien in ganz Deutschland verlangte währenddessen bereits Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt – eine Forderung, die jetzt in Sachsen politischen Rückhalt bekommt.

Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) betont, wie dringend die Sicherheitsbehörden auf moderne Technik angewiesen sind. Der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Alexander Poitz macht deutlich, dass Kriminelle längst in der digitalen Gegenwart agieren, während die Polizei in vielen Bereichen noch bei der Überwachung im Rückstand ist. Positive Erfahrungen mit Palantir gibt es aus München, wo durch automatisierte Auswertung Täterbewegungen und Kommunikationsmuster schneller erkannt worden seien.

Lesetipp: 3 Spionage-Apps sind auf dem Handy besonders schwer zu finden

Verfassungsbeschwerden und Misstrauen gegenüber US-Konzern

Trotzdem mehren sich kritische Stimmen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) hält den Einsatz der Software für verfassungswidrig. Sie hat bereits mehrere Beschwerden eingereicht und verweist auf fehlende Kontrolle sowie mangelnde Transparenz. Der genaue Funktionsumfang des Palantir-Systems sei unklar – und damit auch potenzielle Risiken wie Datenlecks oder unbefugter Zugriff.

Erst vor wenigen Tagen hatte man eine Verfassungsbeschwerde „gegen systematische polizeiliche Datenanalysen in Bayern“ eingereicht. Hintergrund: Das Bayerische Polizeiaufgabengesetz erlaubt der Polizei, mit der Software VeRA riesige Datenmengen auszuwerten und Verbindungen herzustellen. Die Grundlage der Überwachung bildet Gotham von Palantir, das Informationen auch zu Personen zieht, die keinerlei Bezug zu Straftaten haben. Schon wenn du Anzeige erstattest, Opfer wirst oder zufällig am falschen Ort bist, kann die Analyse dich erfassen.

Laut der GFF erfolgt diese Durchleuchtung heimlich. Bürger*innen erfahren weder von der Auswertung noch von möglichen Überwachungsmaßnahmen. Die Polizei darf VeRA nicht nur bei schweren Delikten einsetzen, sondern bereits bevor überhaupt eine konkrete Gefahr besteht, und eine wirksame Kontrolle fehlt.

Lesetipp: Diese Überwachung planen Union und SPD

GFF fordert klare Schranken

Die Organisation sieht zentrale Grundrechte gefährdet, darunter das Recht, über eigene Daten zu bestimmen, und das Fernmeldegeheimnis. Fehleranfällige Algorithmen können diskriminierende Folgen haben, weil Schutzmechanismen gegen Fehlzuordnungen fehlen. Mit der Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht will die GFF klare Grenzen für den Einsatz von Data-Mining-Software festlegen. Du sollst dich darauf verlassen können, dass Ermittler*innen transparenter vorgehen und deine Rechte respektieren, statt intransparenten Algorithmen das Feld zu überlassen.

Hinzu kommt: Palantir ist ein US-Unternehmen mit engen Verbindungen zur ehemaligen Trump-Regierung. Für Alexander Poitz von der GdP ein Problem – er spricht sich für eine europäische Alternative aus. Auch die Innenminister der Länder wollen eine Software, die den hiesigen Datenschutzregeln unterliegt. Bis es so weit ist, bleibt Palantir für viele Bundesländer aber eine Übergangslösung – mit allen Risiken und Nebenwirkungen.

Quellen: MDR, SWR, Gesellschaft für Freiheitsrechte

Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg in der Ukraine. Hier kannst du den Betroffenen helfen.